Un niño mira hacia arriba y ve a su padre, gigante ecuánime, que le cambia el pañal y también lo mira a él, moviéndose a cámara lenta: no necesita saltar ni agitarse para explotar su motricidad flotante, el padre simplemente habla y refuerza cuanto dice con gestos de astronauta que amasan el aire, o con un alzamiento de cejas, o con una sonrisa que tarda una vida en formarse. El niño no entiende nada, para él su padre es un coloso que emite vocales anchas como un paisaje sin árboles, o a veces cerradas, puntiagudas como una advertencia, o a veces sinuosas y sopladas y, por tanto, relajantes. Como algo que sea relajante. El niño está en su mundo.

El padre -cuerda que vibra, caja de resonancia al tiempo- pone su mejor compromiso evolutivo en hacer del bebé un bonsái, cuando lo único que el bebé quiere es descargar la vejiga. Así que el padre suelta el bote de polvos justo a tiempo y hace parapeto con la mano. Y cierra a la vez un ojo, siempre a cámara lenta. El niño lanza su pis al espacio y el padre se vuelve como puede, por si puede salvar el ojo; y emite un grito silente que, en cuanto las aguas se remansan, se convierte en sermón. Articulado. Pedagógico. Preciso. Que nadie recibe.

Vivir es contradecirse. Equivocarse sin saberlo y saberlo luego. Mudar de piel, de estatura, de peinado, de criterio. Funciona en el plazo largo y en el vuelo corto, no hay forma de anticipar qué viene ni entender qué pasa, cualquier intento de análisis es como cerrar una maleta sentándose en ella, cualquier pretensión de imparcialidad se frustra con la urgencia. La intención no es mentir: es concluir. Una pavesa inflamada cruza la estancia frente al ventanuco abierto, ¿hace acaso falta más para confirmar el incendio? Para colgar al pirómano. Para convertir en héroe al bombero. Cae otra esquirla y ya son dos las marcas en el suelo, dos puntos para inventarse una recta que, al prolongarse, promete una meta segura en algún lugar del futuro. Sólo que cae otra esquirla. Fuera del patrón soñado. La recta ya no vale. Toca reimaginar el cuento.

Mirar alrededor es asombrarse, poner el asombro en cuarentena y asumir la imperfección de los sentidos. Aprender es creer algo y describirlo, dar una lección, mirar de arriba abajo al ignorante, recibir información nueva, dejar de creer, dar una lección al respecto, mostrarse vehemente, equivocarse de nuevo, dar otra lección, perder la vehemencia, sorprenderse, dar una lección pequeña, optar por esperar, ser más prudente, reservarse la lección de la prudencia, formarse, dudar, ser paciente, empezar una lección sobre la paciencia y cortarla a tiempo, dejar, por fin, de dar lecciones... Crecemos al hacernos más pequeños, al aplazar el juicio, al abrir la mirada de tanto concentrarla. Equivocarse es lo justo, sólo la lección sobra.

Un niño mira hacia arriba y ve a su padre gigante, ecuánime, que también lo mira a él. Moviéndose a cámara lenta.

Hasta que el niño escoge mirar más lejos...

El mundo, que se movía con lógica de árbol, empieza a acelerarse entonces, a escurrírsele entre los dedos. Un cometa cruza el cielo cada setenta y seis años. Un glaciar de deshace en el mar justo ahora. Un concejal dimite. Un amor descarrila. Una vaca muere. Nada importa y todo importa, nada tiene solución y todo la tiene; nada acaba. El niño, que ya no mira a su padre como antes, se ha caído de la silla tanto y tan bien que puede permitirse errores nuevos. Lo mucho o poco que aprenda lo hará con la tibia, contra sus propios muebles. Nada habrá procesado de homilías y evidencias, nada de avisos, nada de indignación agitada, de admoniciones. Ninguna lección puede darse que no sea la del ejemplo.

De lo estudiado queda lo descifrado. De lo vivido, lo entendido. Del murmurar del padre, cuanto hizo. Cuanto no dijo.

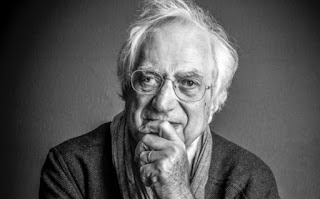

Rodrigo Cortés (2021:159-160).

Los años extraordinarios.